10、贵州省博物馆镇馆之宝——桐梓人牙化石”

2019年我们到黔西南旅行,参观了贵州省博物馆、织金洞博物馆、毕节市博物馆、六盘水三线建设博物馆和六枝梭嘎生态博物馆。

从博物馆的考古文物中,我们了解贵州的地质地貌与生物生态的演变、民族的发展与历史的变迁;从喀斯特地貌的奇特景观中,领略大自然赋予贵州的神奇与生态特点;从山区偏远的古村和浓郁民族风情的古镇与村寨里,感受当地民风的质朴与文化的多元化;从一座座高架桥、一个个穿山隧道和一条条通向边远山区的高速公路,见证贵州发展的速度和国家改革开放给贵州带来的变化。

贵州境内埋藏着丰富的古生物化石资源,保留着多个远古地质时期生命形态的遗存,成为古生物王国。古生物化石形成了贵州省博物馆的地缘优势。

贵州省博物馆内珍藏的数十万件文物、化石和标本,展示了贵州丰富的古生物化石资源和历经远古地质时期不同的生命形态。这些沉淀了十多亿年来地球结构变化历史的化石文物告诉我们,贵州在两亿年前曾经是潮起潮落的汪洋大海,两亿年后完全脱离海域成为陆地,逐渐演化成为今日贵州高原之地形。

在省博物馆,我们惊奇的看到了罕见的两亿多年前(三叠纪中期至晚期)的贵州龙和关岭动物的化石、看到了被称为“早期生命摇篮”的六亿多年前(寒武纪生命大爆发之前)的动物与生物化石,也看到了距今十余万年的“桐梓人牙化石”。这些从结构较为简单的低等动物到结构较为复杂的高等哺乳动物的化石,都是地球生命历史的记录。

作为“地层和古生物宝库”,贵州不虚此誉。在织金洞博物馆里图文并茂的展示,让我们增添了对地球的构造、地质的变化、板块的运动、岩石的循环、化石的形成等科普知识的了解,也对贵州高原的海陆变迁和地质特征及织金洞在形成过程中河谷的形态变化、河流的侵蚀、岩溶的作用、峰丛和溶洞的形成有了大致的认识。

毕节博物馆内丰富的展示内容显示,毕节地区是中国南方人类发源地。贵州旧石器考古名列前茅,而毕节则凸显这一特点,是唯一一处巨猿化石出土地点。因黔西观音洞遗址的发现,而有“北有周口店、南有观音洞”之说;毕节是古夜郎政治经济文化中心。在毕节地区,古夜郎遗址发现的最多,墓葬品最丰富;毕节是川、滇、黔三省重要枢纽,茶马古道的重要一段。不同时期的古道都在此留下印记。毕节博物馆内还保留了大量珍贵的少数民族的古籍文献,是中华民族的宝贵财富。

在贵州西部六盘水水城,我们参观新建的三线建设博物馆。与水城小镇成为一体的三线建设博物馆,还原了60年代中期三线建设的环境与场所,博物馆内详尽的分类介绍,更让我们全面了解三线建设的历史背景与战略布局。我们这一代人,虽然经历了那个时期,也了解三线建设,但是所知限于表面。从介绍中我们了解到,鉴于我国当时面临的国际形势和国内工业与军工的布局,中央制定“备战、备荒、为人民”的方针,将全国按地域分为一线、二线和三线的战略布局。贵州作为三线建设的重要地域,被确定为与四川攀枝花配套开发的重点地区。邓小平亲临西南三线,为贵州及六盘水(六枝、盘江和水城)绘制三线建设蓝图。经过十多年的艰苦奋战,数十万三线建设大军在贵州高原上分别建成了煤炭、钢铁、电力、航天、航空、电子、化工、有色冶金等一大批实力雄厚的产业基地,使贵州成为国家坚实的战略后方。同时,三线建设也优化了贵州的工业结构和基础设施。观后的感觉是,中央当时的重大决策很英明,有魄力;人民的精神与奉献很感动。作为同时代的过来人,那些激动人心的画面和鼓动人心的口号确实能引起我们心灵的共振。

11、 云南省博物馆镇馆之宝——元谋人的牙齿化石、诅盟场面青铜贮备器等

云南在五亿年前就奏响了地球生命的乐章、百万年前演化出人类进化的跨越标记、一枚金印解开了尘封千年的文明之光。云南是亚洲文化交流的十字路口,中原汉文化、青藏高原文化、东南亚、南亚佛教文化在西南丝绸之路上交汇、碰撞,形成了世界上少有的多元化形态共生带。26个民族在这里繁衍生息,是中国世居少数民族最多的省份。

我们曾于2015年、2018年和2021年分别到云南旅行,从云南之源——曾与唐宋相始终的南诏大理景观,我们了解中国古代西南少数民族与中原政权的关系及对中华文明的贡献;从西南丝绸之路——茶马古道的今昔,我们感悟古道的历史发展及其文化内涵;从170万年前元谋古猿的生存环境变化,我们理解人类的演变、迁徙和文明的发展;从横断山脉壮观的自然景象,我们感叹三江并流的地质奇观与丰富的生物与民族多样性。

在这三次的行程中,我们参观了17家博物馆:云南省博物馆、昆明市博物馆、楚雄自治州博物馆、南诏博物馆、周城扎染博物馆、束河茶马古道博物馆、松赞林寺藏族艺术博物馆、丽江木府博物院、元谋人博物馆、石羊盐文化博物馆、摩梭民俗博物馆、崇圣寺纪念馆、玉龙雪山冰川博物馆、玉水寨古代文字与文明博物馆、怒江傈僳博物馆、迪庆州博物馆、澄江化石遗址博物馆。

2015年因云南省博物馆正在搬迁而闭馆,我们只好去参观昆明市博物馆。诺大的博物馆建筑,仅有《青铜精品展》一个展。但精美珍贵的青铜文物让我们对青铜与滇文化及昆明的历史有了初步的了解。大量出土的两千多年前的各类青铜文物从生产、生活、军事、艺术等各方面向人们展示了始于商代晚期(公元前12世纪)、消失于西汉晚期和东汉初期的滇文化之绚丽。滇文化以滇池为中心,东达曲錆、西至禄丰、北延东川、南抵通海这片区域内出现的一种高度发达的青铜文化。可见青铜是滇文化的典型代表物。在生产工具方面,我们看到了两千多年前农耕耪地用的青铜锄、收割用的青铜镰等农具,手工业使用的铜凿、铜削与铜锤等工具;在生活用具方面,我们看到了各类青铜炊具、铜壶、铜杯、铜罐、铜案等酒具和食具;在狩猎利器方面,有青铜矛、剑和弩机等;在军事武器方面,有铜戈、铜戟和铜斧等贴身利器,还有铜弩机、铜箭镞等远程兵器。从各类器具的形状、磨制程度来看,两千多年前滇国人的生产水平已相当先进。反映生活和生产方式的艺术品就更是令人叹为观止。铜牛的牛角长而弯曲、卧牛的造型生动,古滇先民的工艺水平显而易见。展览的结尾向人们提出了一些值得探讨的问题, 例如,一开始就处于高水平的滇文化究竟源于何时?到东汉时已被其他文化所替代的滇文化,其消失的原因是是什么?我们只是感觉,就其青铜文化的水平而言,与同时期的罗马帝国与中原的汉帝国的生产水平也不相上下。如此偏远的西南边陲地区,在两千多年前有如此先进的生产水平,真是难以想象。

馆藏丰富的楚雄博物馆和元谋人博物馆,让我们接收了信息量极大的科普知识,获益匪浅。博物馆展示了各时期古人类和古生物进化演变的历史、地球的历史以及恐龙的迁徙与演化过程。元谋人是我国发现的年代最早的古代猿人,大约在170万年前。而陕西的蓝田人(100多万年前)和北京人(约70万前)都晚于元谋人。元谋不仅是“古人类故乡”,而且还是“古生物之乡”,博物馆展示了自上世纪九十年代以来在元谋境内发掘和整理的恐龙化石标本。

博物馆的介绍让我们知晓了人类演化的五个阶段:第一阶段距今700万~400万年间,为“地栖猿属”;第二阶段距今450万~100万年间,为“南猿属”——非洲南猿,虽体质结构适应直立人行走,但双臂很长,下肢仍保留着攀援的功能;第三阶段距今250万~100万年之间,“人属能人”早期代表出现,他们能够制作和使用工具,但脑容量仅有现代人的一半。约在距今200万年左右,非洲男猿离开非洲迁徙到欧亚大陆,到达欧洲的为“先驱人”,到达亚洲的为“早期直立人”,如“元谋直立人”。第四阶段距今100万年往后,“人属早期代表”逐渐演化为“后期人属代表”,如包括北京直立人的亚洲后期直立人等;第五阶段距今20万年左右,“化石智人”出现,并演变为“尼安德特人”和“现代智人”。

讲解员小杨是一位非常热爱考古的中年妇女,在没有空调的博物馆里,她一直耐心的给我们讲解,我们也与她不时探讨一些感兴趣的问题,例如人类起源的单一和多元化问题、元谋人的生存环境、元谋古猿遗址的特点、如何判断新旧石器时期等等。小杨非常热情的告诉我们她的看法。在博物馆的镇馆之宝——两颗元谋人的牙齿化石(复制品,真品在省博物馆)前,她介绍了元谋古猿的形态特点,例如门齿与匠人(在肯尼亚发现的非洲直立人化石)相似,说明他们之间有密切的渊源关系。这为早期人类走出非洲到达亚洲提供重要证据。关于元谋古猿的生存环境,她介绍说,根据发掘和深入调查得出结论,元谋古猿繁衍生存在茂密的森林和过渡性的灌木丛中,同时还有宽阔和较为平坦的谷地与河流。除元谋,云南多地,例如保山、禄丰等都发现古猿的化石。由此说明,我们看到的元谋土林,在上百万甚至上千万年前,曾经是森林、灌木、谷地与河流,是适合动物和人类生存的地方。后来由于地壳变化的影响,随着森林灌木的消失,日积月累的自然风化,形成今天干燥的土林。

2021年我们如愿参观了新修建的云南省博物馆和澄江化石遗址博物馆。省博物馆内《云南历史文明陈列》,内容十分丰富,文字介绍也非常清晰,让我们了解了云南对地球生命的巨大贡献,澄江古生物博物馆的大量古生物,让我们亲眼见识了数亿年前云南的古生物。

云南省博物馆的考古文物展示,根据云南古生代时期各地岩层中的海洋化石推论,云贵高原曾经是一片汪洋大海。在云南这片古老而神奇的土地上,曾演绎多次地质和生命进化的关键精彩篇章。一是距今5.3亿年前,寒武纪生命大爆发发生在云南澄江。具有健全神经系统、最原始的脊索和发达新陈代谢系统的云南虫等200多种动植物,揭示了今天高级生物乃至人类的初始痕迹。二是距今4.1亿年前云南文山坡最早的陆生维管植物是地球上最早植物的根和叶。三是距今2.25亿年前云南是鱼类祖先的繁殖地。云南罗平大灭绝后幸存的生命在海洋里更新于复苏,几乎所有关键鱼类的代表都曾出现在滇东,是生命绝灭和复苏规律的揭秘地。反映古滇国祭祀文化的诅盟场面青铜贮备器,是省博物馆的镇馆之宝,目前在国家博物馆收藏。我们在国家博物馆的中国古代常设馆内看到。

在云南澄江发现的海底生物化石显示,5.3亿年前的云南澄江生物群中生活着20多个现生生物(相对于古生物而言)门类的祖先。它们只用了1000多万年,就完成了从单细胞藻类、菌类到多细胞后生物的演化,生物种类数量的大量增加、特征和功能的出现和变化,即所谓的“生命爆炸”。

4.7亿年前,最古老的陆生植物出现在云南,开启了植物从水到陆之旅。4.3亿年前,世界最早的维管植物根叶在云南出现。4.2~3.6亿年前,维管植物在世界各地蓬勃发展,继而出现高大的树木和森林,多样化的植物类型构成复杂的陆地生态系统。4亿年前,由于植物大量释放氧气,氧含量的大量增加促进了大型捕食鱼类的繁盛和其他生物的逃避,而最终“登陆”。引发动物登陆的决定性因素,来自食物、水、和空间的三重压力,包括远古多次的造山运动形成大规模隆起的山脉,造成内陆湖泊与河流的破坏和浅海空间的减少。在云南很多地区发现的早期鱼类和七趾动物证明,它们是动物从水上陆登陆地过程中的证据。而这些登陆的脊椎动物,包括后来的人类都是澄江一类鱼形动物的后代。不论从何种意义上看,云南都可以说是生命的摇篮。

博物馆的古生物化石还显示,晚中新世古猿在云南生存、演化、延续了约500万年,其生存的时期正好是理论上人类起源的关键时期。此外,距今170万年前的云南元谋直立人,是我国人类历史最远古的祖先,远早于北京人和蓝田人。省博物馆的展示,让我们穿越亿万年时空,了解大自然的变化与古生物从低级向高级的演化。

在抚仙湖附近不远的澄江帽天山,隐藏着中国最低调的世界化石类自然遗产——澄江古生物化石群。我们有幸在导游小蒋的安排和陪同下前往澄江化石地博物馆参观。1984年被科学院南京古生物所硕士毕业生发现的化石群,打开了古生物宝藏的大门,揭开了古生物在云南演化的秘密,被称为“20世纪最惊人的科学发现之一”。我们在澄江生物群首发点和陈列馆不大的展室里,看到了5亿多年前浅海水域中千奇百怪的各种生物化石。这些化石保存完好,生动再现了古代海洋生命的原始特征。

12、湖北省博物馆镇馆之宝——曾侯乙编钟、越王勾践剑等

在历史的长河中,长江流域的先民,孕育和创造了灿烂的文化。遥远时代的元谋人、郧县人证明,长江流域是古人类起源重要区域;迄今为止最早的陶器、最早的栽培稻、最早的古城、最早的独木舟,都是长江流域给予全人类的贡献。夏商周三朝、湖北大冶、安徽铜陵、江西瑞昌等地的优质铜矿,是青铜器的原料产地;而精彩绝伦的楚文化,也在成长的过程中不断融会贯通,最终集中了东周文化的一大半精华。

2016年我们参加了朋友组织的以探寻匡庐文化和禅宗之祖为主要内容的旅行。从湖北到江西,在参观幽静典雅的庐山白鹿洞书院和浓重历史气息的庐山会址、观赏烟雨雪松的庐山景色和洞天云海的天柱山风光、拜访千年菩提守护的五祖寺、慈云传法的四祖寺等佛教文化寺院外,我们还参观了湖北省博物馆、庐山博物馆、抗战博物馆和江西瑞昌博物馆等。

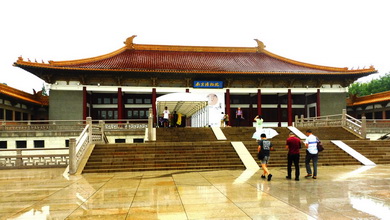

作为中国四大省博物馆之一的湖北省博物馆,现有馆藏文物26万余件,以青铜器、漆木器、简牍最有特色,其中国家一级文物近千件,国宝级文物16件,包括越王勾践剑、曾侯乙编钟等。我们在省博物馆欣赏了从古至今长江中下游地区的考古文物。考古文物显示,长江流域的古人类,可以追溯到距今200万年。长江中游地区的古人类序列完整,其中湖北是古人类活动的重要地。直立人、早期智人和晚期智人的化石都在此区域发现。在湖北恩施土家族自治区发现的建始直立人牙齿化石,距今195~215万年,是目前我国考古发现的最早的古人类牙齿化石。

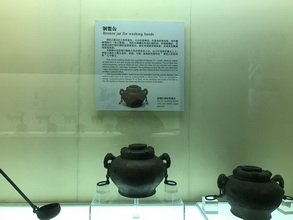

湖北省博物馆内相当多的青铜制品是源自战国王陵曾侯乙墓的考古文物,例如重19.2公斤的青铜尊盘、青铜盥缶、青铜簋等。镇馆之宝——曾侯乙编钟,更是呈现出高度发达的古代礼乐文明和青铜文明。共有65件、分三层八组挂在同木结构钟架上的曾侯乙编钟,是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟。曾侯乙是春秋战国之际受到楚国保护的曾国君王,他所铸编钟处于编钟发展史上的鼎盛阶段,其时正是我国历史上一个社会大变革的时代,也是我国青铜文化发展史上的第二个高潮。

瑞昌是江西九江下辖的县级市,但却是“中国青铜冶炼文化”发祥地,拥有距今约3300年的世界最早的商代采铜冶铜遗址铜岭遗址。瑞昌博物馆,虽然仅是个县级市博物馆,但是展馆内容丰富,文物收藏珍贵,展示了从远古到明清瑞昌的文化遗存与文化精品,收藏了距今20万年前的动物化石、铜岭铜矿的遗址挖掘物品、采矿的工具等。展品和文字说明,瑞昌市的夏畈镇发现了三千多年前的商代铜矿,是目前中国最早的、保存最完整的铜矿遗址。从遗址考古发现,该铜矿所用的木溜槽以水的冲力进行分选矿物,已具有半自动化的功能,代表了我国领先于世界的先进选矿技术,对于研究冶金史和文明史都有积极的意义。从展览介绍的文字中,我们也学到了很多相关的知识。例如矿物产生的原理部分中,引用了《山海经》的阐述:“铜山,其上多金、银、铁。”“符禹之山,其阳多铜,其阴多铁。”从瑞昌历史中,我们还了解了封建社会中国基层教育的基础。县以下设义学、社学——以识字为主的启蒙学校。清以后,私塾增多,有蒙学、经学之分。展馆内的一幅墙画,诗意绵绵:接天莲叶无穷碧、映日荷花别样红。瑞昌——这个拥有数千年历史的文化古城,可以说是我国经济、文化发展的缩影,具有深厚的历史积淀和人文底蕴。

13、南京博物院镇馆之宝——西汉金兽、东汉错银铜牛灯等

2017年我们参加了北京国际和平基金会与联合国教科文组织在扬州共同组织的《世界运河城市论坛》。论坛之后,我们在扬州参观了“中国雕版印刷博物馆”、在镇江参观了“镇江博物馆”、在南京参观了“科举博物馆”和“南京博物院”

占地13万余平方米的南京博物院,整体建筑庄重雄伟,为“一院六馆”的格局。拥有43万余件藏品,其中珍贵文物37万件,数量仅次于故宫博物院,每一件文物都是数千年中华文明历史发展最为直接的见证。我们参观了常设的《江苏古代文明展》,了解了江苏地区古代文明的发展历程。展览的序言精辟概括了江苏古代文明的辉煌:35万年前南京智利人的出现,拉开了江苏人类活动的帷幕;8000年前稻作文化的兴起,迈开了江苏农业革命的步伐;夏商周时期,众多聚落与城址的形成,跨越了江苏文明进程的蒙昧与野蛮;吴越争霸,风云激荡。泱泱汉邦,江苏秉“龙兴之地”,成显赫之乡,拥江淮湖海,享富庶之利,郡国并列;六朝更迭,华夏文明,一脉相承,“六朝文化”与同时期的古罗马文化被视为人类古典文明的两大中心,成为东方大都会。隋代一统,运河开通,经济南移,江淮地区成为全国经济文化发达中心区域。盛唐之际,江苏境内水路运输四通八达,农业增长,城市繁荣。宋、元、明、清,锦绣江苏,经济繁荣,科技进步,文化发达。

镇江博物馆的馆藏也非常丰富,但是与一般博物馆不同的是,其展物以类型划分:青铜展厅、陶瓷器展厅等。展出的青铜突出了吴文化的特点,最为珍贵的青铜凤纹尊,是镇江博物馆的镇馆之宝。

丰富的馆藏文物,我们看到了代表不同时期的经典收藏品:西周青铜铲和青铜尊、广陵王玺金印、唐三彩骆驼、宋影青印花瓷枕、青花云龙纹扁瓶和清代扬州漆器等。

14、北京市档案馆——丰富的史料、珍贵的文档

拥有3000多年建城史和860多年建都史的北京,经历了漫长的文明历程。参观史料极为丰富的北京市档案馆《见证北京》展,让我们通过历史文脉的探寻,浏览古都的沧桑与辉煌。早在70万年以前,早期人类就生活在北京房山周口店一带,开始书写北京的历史。西周初年,周王朝在今北京地区分封了燕与蓟,北京地区城市发展的历史由此拉开。

公元1153年,金代的海陵王迁都燕京,将此更名为“中都”,由此开创了北京作为国都的正式历史。公元1267年,元世祖忽必烈在金中都城址建立了元大都,并遵循《周礼.考工记》中理想帝王之都的法则进行谋划和营造。明朝保持了方形城的礼制特点,清代基本沿用了内外城和皇城的规划布局,并在西山营建了三山五园。民国时期,北京进行了城市建设和改造。城墙和城楼是北京城的标志。“内九外七皇城四”,自明嘉靖年间形成的“凸”字型城廓内有宫城、皇城、内城、外城四重的格局,而今内城和外城已基本修建为道路。

档案馆收藏的大量珍贵的史料显示了北京从古至今变化的依据和拆墙的照片,包括梁思成关于《中央人民政府行政中心区位的建议》原稿。该展览还展示了北京的红色记忆,从辛亥革命开始的政治思想启蒙运动,到反帝反封建的五四运动、从抗日战争到解放战争直至北平和平解放,无数志士仁人、革命先驱前仆后继。每一个阶段都配有大量的历史照片演示和延伸的电子视频搜索。我意外的发现了很多展示燕京大学学生不惧当局镇压,勇敢参加“反饥饿、反内战”的照片。

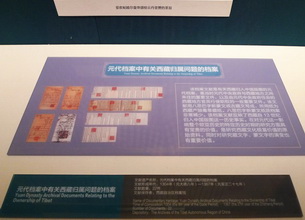

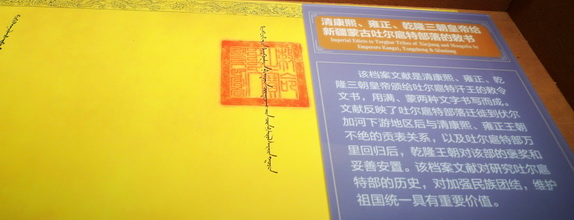

北京市档案馆的最精彩展览为《中国档案珍品展》。展出的200多件展品,是来自30多家档案馆的7亿多卷件中精选之品和镇馆之宝,均收录于《中国档案文献遗产名录》,有的还入选了《世界记忆名录》,件件都是无价之宝,例如《唐代开元年间的档案敦煌写经》、《元代档案中有关西藏归属问题的档案》、1389年绘制的《大明混一图》、《清康熙、雍正、乾隆给新疆蒙古吐尔扈特部落的敕书》、《清代八省运河泉源水利形势总图》、《清康熙皇帝传位遗诏》等。展品从多个侧面展示出中华民族悠久的历史和灿烂的文化。

除以上博物馆外,我们也曾参观过海南省博物馆、四川省博物馆、上海市博物馆、天津市博物馆等。每个博物馆都各有特色,且在不断地充实内容、与时俱进,呈现精彩。

----未完待续----